這趟去關西背著四顆鏡頭每天走十幾公里,

然後不時得換鏡頭拍一些自己想拍的東西。

回來之後決定把AF-S 18-70mm Nikkor f/3.5-4.5G ED換掉,

改用AF-S VR Zoom-Nikkor 24-120mm f/3.5-5.6 IF-ED這顆鏡頭。

- 相機保養. Retrieved October 25, 2005, from http://www.dcview.com/photoclass/general/care-1.htm

- 6大Powerpoint撇步 完成強效簡報. Retrieved October 24, 2005, from http://www.cyberone.com.tw/ItemDetailPage/ProfessionalColumnist/05ProfessionalColumnistContentByAuthor.asp?MMContentNoID=21958

- 【台北左派中產的誕生】. Retrieved October 23, 2005, from http://bleaching.blogspirit.com/archive/2005/01/21/12304_21488_21271_24038_27966_20013_29986_30340_35477_299831.html

- B+W光學產品介紹. Retrieved October 25, 2005, from http://www.fuji.com.tw//shownews.asp?RecordNo=744

- BlinkList | Your personal start page and social bookmarking engine. Retrieved October 21, 2005, from http://www.blinklist.com/

- 當沙包的人好, 還是當背沙包的人好!?. Retrieved October 21, 2005, from http://goston.blogspot.com/2005/10/blog-post_20.html

- 真不能接受這是誠品做的事!. Retrieved October 23, 2005, from http://blog.yam.com/christiney35/archives/579132.html

- 積極運用知識分享工具. Retrieved October 24, 2005, from http://www.ctjob.com.tw/info_detail.asp?sInfoCategory=6%20&sInfoSN=941015000007

- 美女!怕怕! AV 女優!不怕!. Retrieved October 24, 2005, from http://www.readingtimes.com.tw/authors/tomwang/readers/read00116.htm

- 這股休閒風 您賺到了嗎. Retrieved October 24, 2005, from http://www.dante.com.tw/DanteNewsDetail.asp?DanteNewsNo=62

在確認了這趟關西之旅的計畫之後,我便開始準備相關的行程規劃。出發前兩週,我在工頭堅的Blog上面看到關於晴明神社的資訊,由於我對於那一塊祈願的繪馬很有感覺,於是我就將晴明神社排進了這一趟的旅程中。

從我居住的大阪梅田到京都非常方便,我是搭乘JR的京都線,來回票是1,080日圓(單程540),搭特急時間只要二十九分鐘,如果選一般的車種乘坐,時間則是三十分到四十五分不等。基本上票價都是一樣的,車種可以自己選搭,月台周邊會有相關的時刻表可以參考。

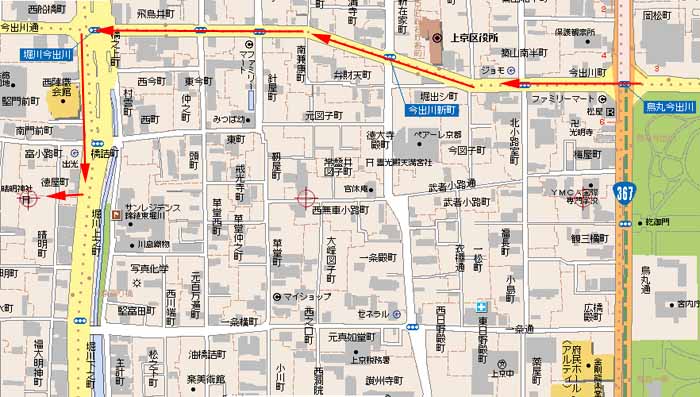

我在京都的行程,安排的是比較大的幾個景點,像是京都御苑、金閣寺、銀閣寺、清水寺、八阪神社、祇園…等。反正是頭一次來,就先選幾個有興趣的地點參觀。由於京都御所需要事先申請,所以到京都的第一天行程,先從京都車站搭乘地鐵到烏丸京出川,在御所案內處辦好隔天的預約行程後,就沿著今出川往晴明神社的方向前進。

從地圖上看起來大約只有四個Block,不過走起來花了將近半小時才看到晴明神社。晴明神社就位於堀川跟今出川的交叉附近,在交叉口就可以看到明顯的牌子,走過去大約兩百米的距離。

要介紹晴明神社之前,先說說歷史上的一些演變吧!我們常聽說的日本的起源,是因為秦始皇派徐福到東海仙島去找尋長生不老藥,但肯定沒找到,因為秦始皇後來死了。那徐福為了避禍後來就在外島上定居下來,因為帶了三千童男童女,這些人就是日本的起源。最近成龍的電影「神話」就是在描述秦皇陵的傳說,我看到電影裡打造的那個秦皇陵時,真的覺得相當的震撼,我覺得這是一部很不錯的電影。

但實際上在西元前三世紀(春秋戰國時期),日本島嶼上面的人種就開始有水耕技術,而在這之前的歷史不太好考究,我自己也沒啥興趣啦!在這一個階段,這些島嶼上的人們,並還未形成一個完整的民族,但因為耕作技術的發展,文化、信仰、風俗慢慢的形成。

之後陸續有大陸上的人們因為要躲避戰亂,來到這一系列的島嶼,帶來了大陸上的文化,包含朝鮮以及以前的華夏文化。連帶的煉鐵、制陶、紡織、文字(漢字)、儒家思想、佛教文化也進入了日本,於是逐漸形成大和文化(西漢時期)。

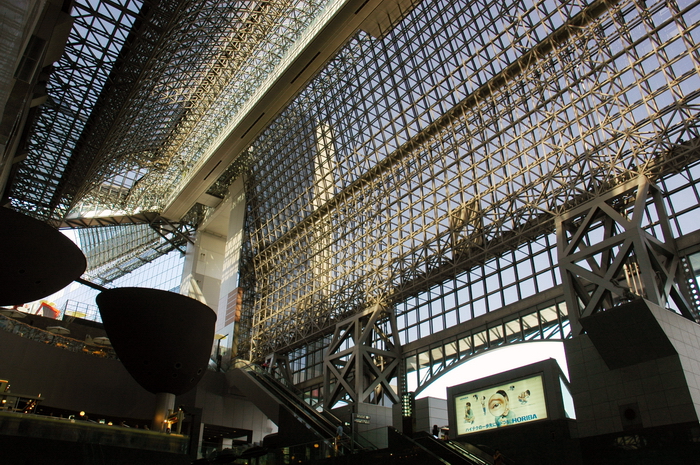

這一趟在日本關西三個都市「大阪、京都、神戶」的旅遊記事,我將主要的標題名為「穿梭古都與現代的傳奇」主要的靈感來源就在於日本最大的車站-京都車站。

還未踏足到京都之前,我腦海裡所浮現的都是古色古香的建築物,在一開始決定這趟旅遊居住的地區時,一直在大阪與京都這兩個城市間猶豫不決,後來選擇大阪的主因在於它是交通的樞紐,而另一個原因是我不想住在一個太過古色古香而沒有現代化設備的地區(真的是大錯特錯啊!)。當我踏進京都車站所感受到的那一股震撼,實在是難以用言語來形容的。

在參觀過車站之後,我才蒐集了關於車站的一些歷史故事。舊的京都車站是在1877年時所建造的,而因為旅客流量與交通網的擴增,在1914與1952年各重建過一次。京都車站位於東海道的樞紐區,將日本最大的兩個商業都市東京與大阪串連起來,而到現在每年都有四千萬人次以上的流量。

在1991年的時候,因為舊有的車站無法滿足需求,而車站又是一個都市的主要門面,因此當時舉辦了一個國際競圖比賽,最後由日本的建築大師Hiroshi Hara(原廣司)獲勝,由原廣司來進行整個車站的設計。

在當時日本的大型建設案很少採用國際競圖的方式,由此可見當時的京都車站建案是多麼慎重的一件事。這不禁讓我想到台中的「大都會歌劇院」預計要花二十多億台幣的預算來建造,也是採用國際競圖的方式,而原廣司大師剛好是評審委員之一。