關於這一點,一直是我感到很困惑的一件事。我工作的環境對於每一件事的嚴謹度有很高的要求,就如同我們新同事的感受一樣,我們同事間的相處很隨性,但只要牽扯到工作,卻是截然不同的狀況。

就我所知,我應該是正宗的雙子座(撇開那十三星座之說),但在工作上的要求我卻龜毛到了極點,真不知道是哪裡搞錯了?

我現在除了負責原有的系統跟軟體開發的工作外,還附帶處理公司的管理事務與行銷企畫。由於真的是能力不足,所以我開始拉小組成員,來分攤我手上現有的工作。我希望的工作模式是能夠充分授權,這不只是老闆對我的授權,也包含我給予其他同事之間的授權跟信任。

也因為這樣,只要交派出去的工作,我都希望能由同事來完成,當然工作的績效跟表現一定是掛在負責處理相關事務的同事身上,但是出了問題時,我則要負擔起成敗與品管的責任。也對啦!本來就應該是這樣才對,但要如何找到一個平衡點,一方面我可以要求工作產出的品質,而另一方面又能尊重每一位負責的同事,對我來說這可是一件超艱鉅的任務。

本週二的例行會議時,就又有類似的事件被提出來。這事件是關於我們的一項工作,本來應該由上海來執行,但因為我無法控管輸出的品質,但又要承擔相關的責任,所以後來我決定咬著牙,自己先完成所有的工作,同時也把這當作一個範例,做為上海同事的教材。

我們頭頭對於我的作法與我面臨的困難點,抱持與我不同的觀點。他認為我應該把有問題的東西退回去,限期要求上海的同事完成,否則就進行懲處的動作。對於這種觀點,我實在感到無奈。每一件事情都要求要有一個時程點,而且也都有一定的標準跟要求。我不太知道我如何不斷的退件來要求同事們可以完成某一些工作,尤其是這些工作都需要有相當的觀念才能夠順利進行。我不禁想,就算退了十次,可能都還無法達到我百分之六十的要求。而退件的同時,我還得不斷的花時間去溝通這中間的問題在哪裡。而我之所以有這樣的認知,是因為已經試了整整一年了,不管是業務推廣、參加展覽、舉辦研討會亦或是日常的行政事務,往往浪費了溝通往返的時間,卻還無法滿足公司的標準。

那到底問題在哪裡?問題在於人員上面。要想辦法解決類似的問題,就應該要盡快找尋適當的人加入我們的行列,一同來努力。

總之,會議結束之後,我還是依照頭頭的決議,繼續跟上海同事溝通,期望能盡快將每一件事都圓滿的處理完畢。

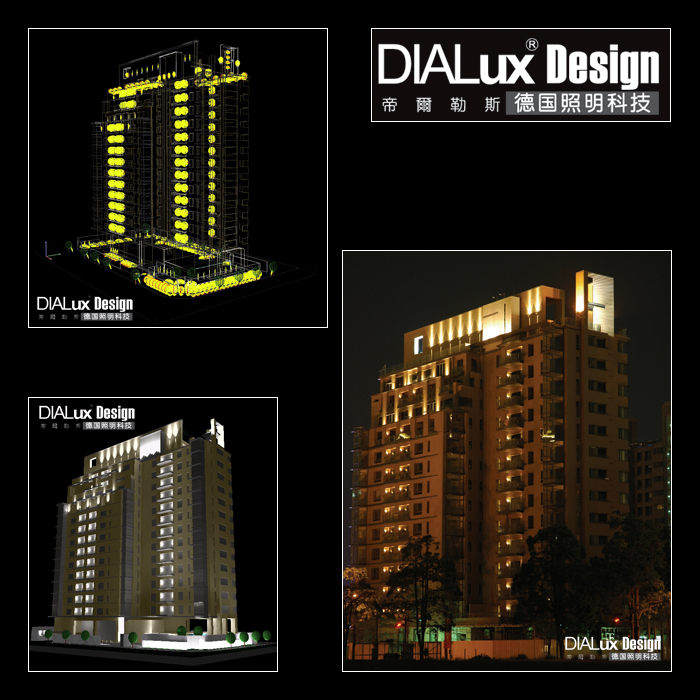

這週我們內部在整理雜誌的案例介紹,這工作我請另一位同事來處理,昨晚看到文案之後,思考了很久,我在思考這文案我到底要不要做一點修改。會想到要修改的原因在於,如果今天要上的是裝飾性與消費性為主的媒體,這一份資料應該是沒問題。但我們要上的這一個雜誌是比較偏向技術面的讀者群,如果文案偏重於字句的雕琢與包裝,可能會模糊了設計理念的焦點。

思考了一整晚,今早我還是決定做適度的一點修正。我請同事先問過頭頭的想法,結果老大說沒問題,呃!後來我只好委婉的說出我的想法,然後花了一點時間討論之後,又整理了一些資料,最後做了一小部分的調整。

原文案:

減輕視覺重量,讓建築變輕盈

渾厚穩重的建築本體,散發令人臣服的安全感,當我們著手規劃寶輝市政的燈光設計,面對如原石般厚度的造型時,心中的第一個想法,就是創造它夜晚的輕盈。截選外觀平面中心,點出陽台的凹處立體層次,是凸顯空間感的基本策略,但我們並非將所有的凹處點亮,像熨衣般,抓出主要的折線,顯出建築物的大器天成。

越亮的燈,建築物不一定會越明顯;相較於刺眼的亮度下,建築物如曝光過度的相片,失去外觀紋理的展現。適度表現大樓樓身的亮度,有助於延續門廳至屋凸的亮度,我們將大量向上的燈光,安排在外觀大面階梯狀的起伏上,有效地運用燈具控制光源折射的角度,讓光線伏貼地順著牆柱延伸,再延伸,隨著提升的高度,將視覺帶入屋凸牆面。

內涵光與心的雕刻

屋凸的牆面,大方地流露石材的質地;這一面牆發揮的空間很大,讓DIALux Design的照明設計師們,雀躍不已,設計三種光線表現提供參考討論,其中由燈具本身所展現的,上下投射角度呈現差異的光紋線條,表現出向上躍升的活力,下方纖細的角度延續來自建築體向上延伸的帶狀明亮感,並將亮度作收縮的修飾,醞釀出上方廣角雙層的光芒呈現。

摒除將整座牆作大面積洗牆打亮的作法,讓光與牆對話,運用獨特的光線韻味,藉由平面細緻的浮現出來;而這種方式亦是細心考慮到居住在寶輝市政附近居民的感受,所做出來的選擇,未來國家音樂廳也將蓋在附近,評估環境四周現存,及未來的建設,照明在亮度與深度的調整,並非將主體呈現如白天般的清晰,而是展露出夜間獨有的魅力。

八月底時就收到幾家關於「泛英網域名稱搶先註冊」的訊息,我這個duncan.idv.tw的網域名稱從2000.5.2開始申請到現在,也已經過了五個年頭了,時間過的還真快啊!

在泛英之前有泛中網域名稱,泛中網域基本上就是指「www.以食為天.tw」或是「www.觀光旅遊.tw」這樣網址。只是我真的不習慣在URL上面打中文,所以當初出現泛中網域時,我從沒想過要註冊像「當先生.tw」、「當肯.tw」或是「鄧肯.tw」這樣的網址,總覺得這是很奇怪網域名稱,哈~

不過我的duncan.idv.tw網域,若加上服務名稱(主機名稱),那網址可就落落長,實在是超難記,尤其是對於不熟悉網域名稱架構的人來說,更是一大難題。所謂網域名稱架構,以前的說法是:主機.名稱.屬性.國碼。我申請網域的時候屬性增加到七種,net、com、org、gov、edu、idv、mil,現在則更多了,看的令人目不暇給。

有些人習慣在國外註冊網域服務,一來網域租費便宜,二來網址也比較短。啊我自己是因為一開始註冊到了自己的英文名,加上也用習慣了,所以就一直用到了現在。現在泛英的網域名稱出來之後,就比較方便了,若是沒人跟我搶的話,以後我就多了一組duncan.tw的網域名了,但是要多花銀子就是。

目前開放舊有的用戶預先登記搶網域名,到9/22中午12:00截止。詳情可參考「執行.tw 泛用型英文網域名稱優先註冊順位判給程序暨時程公告」,若沒資格預先登記的話,那就得等11/1日了。對於網域名有偏好的,可以在這時候搶一組較簡短又專屬的名稱。

看了電車男的故事之後,我不禁思考,在看主角生活的同時,我自己跟他之間的差別是不大的。

有關御宅族的名詞,我是因為看到「羊男實驗の咖啡館」才知道有這個名詞,後來又看了「電車男」的故事,才知道御宅族到底是什麼樣子。不過我還是不太瞭解,御宅族的由來,在「維基百科」上面看到了大家編寫的資料,終於知道御宅族名詞的由來。

『岡田斗司夫對御宅族的定義為:在這個被稱為「映像資訊全數爆發」的21世紀中,為了適應這個映像資訊的世界而產生的新類型人種。換言之,就是對映像的感受性極端進化的人種。』這是在維基百科上開宗明義的一個定義,這樣看起來被稱為御宅族,好像也不是一件很糟的事。這好像被人家說「很台」,其實也不是一件壞事一樣,哇哈哈~

經歷過一段時間,慢慢的我對於工作與公司的組織型態有了一些瞭解,而我不斷的思考如何創造一個公司的文化,這文化能夠符合公司的要求,同時又能符合員工的需求。

現在我才能體會當初Arcnet裡面所追求的文化,並不是每一家公司都能夠達成的。而我則很努力的想建立一個符合每一位同事所需要的文化。

就我工作過的經歷,可以深深感受到目前企業型態與其他企業的不同。我目前工作的環境可以說是私人的企業,但這又與一些有組織的企業體系不同。一般完整的企業體系有股東成員,然後委託一位管理者來經營公司。這一位管理者不一定持有最大比例的股份,但他得負責公司的經營,同時必須對股東會來負責。

另外比較小的企業,基本上是以老闆為主,當然也有很大的家族企業啦!這些也都是以老闆的意向為主,由創辦者或其家人來經營管理這一間公司。我們公司基本上是比較偏向於後者的,但我們一直希望能有所成長,邁向一個較具規模的企業體系。

那這兩者間的差異在哪裡?最大的差異在於管理方式不同。在我心裡不管公司多大,只要管理的體系完整,我就認定這是可成長的公司,反之則顛倒。而我們目前正極力擺脫所謂小公司的型態。

在我推動這些管理辦法時,有些時候是覺得很無力的。最大的無力感在於觀念上的整合,以及實際上的支援。我們一方面希望員工可以幫公司賣命,但另一方面無法給員工一個實質保證,也無法畫出大餅。在管理的體制上,不論是一般的人事辦法,亦或是其他企業所需的管理辦法,像是請採購、出差勤或是考核獎賞制度這些,我們都還在剛起步的階段而已。

這一陣子,大家的工作時數都拉長了,讓我不禁想起以前服務過公司的經驗,我並不覺得這樣是一個好現象。人數少時,我們都希望大家能一鼓作氣,創造出高利潤,然後一同分享。問題是如何才能算是高利潤?而工作的分配與管理制度又該如何來落實?我似乎沒什麼立場來抱怨,因為這些工作現在好像都歸屬在我的職掌範圍了,哈~

我發現了一個有趣的事,在我服務過的四間公司裡,規模有大有小,最大的超過三千人,最小的就是現在這樣,但都是屬於跨國的企業。有趣的地方在於不論管理制度的多寡,也不管是否有專人來落實管理計畫,在每一間公司的主管會議裡,我所聽到的都是「公司沒有真正做管理的人(專職管理人員)」。我不禁思考,是不是永遠都沒辦法達到所謂管理的目的?

在我規劃現在的管理制度與工作流程時,其實算是比較容易的,因為有了前三間公司的管理制度與方法可以參考,加上現在的公司又是規模最小的,所以很多制度稍微修改一下流程就可以實施了。

回歸到文化的建立與管理機制的落實,我覺得主事者的行為與態度非常的重要。雖然我負擔了大部分管理制度的建立與推動,但我並不是主事者,而且我與老闆的觀念在某些方面似乎有很大的落差,而我甚至不知道該用哪些方法來溝通?這才是現階段我覺得最痛苦的事。

我不禁想到六年前Alan離職時寫給我們這個部門的mail:

『一直以來我總認為公司有心發展軟體的生產線,已經投資了人力、物力、時間,會想好好地組成團隊來一起衝刺。只是長久以來,我發現這只是我的一廂情願,似乎總沒有心態上的共識,這一直是我感到遺憾的一點。我的態度是如果要做就要盡力把它做到最好,這一種信念是我不斷堅持的,結果我發現我的堅持卻換來漠視,我很難過。

從初期的知無不言,言無不盡,到最後的惜言,我做了180度的轉變。從工作中我所體會到,制度面與觀念是公司成功的無形架構,從事業夥伴的角度所關心的是如何讓公司更賺錢,營運更好。因為我把這份工作視為事業而非為老闆工作,結果越關心制度的提昇就越深入企業的核心,我放棄了。因為沒有立場去改變公司的制度,即使那是對公司有利的。

基於保護雙方的立場,我考慮委屈自己觀點以避免雙方的衝突,同時卻也讓自己的工作理念有所轉變,無奈下我很難過。為了以更成熟的心態來看待這整個環境,我不斷以各種角度來反省自己與公司的立場,我想我最終選擇了離開。就好像交女朋友一樣,喜歡她就要接受她的全部,否則就要有所決擇。

我希望考慮的是合不合適的問題,而非好壞的問題。』

我慢慢的能體會Alan一直在提的「制度面與觀念是公司成功的無形架構」這句話。這幾週我不斷的將我所觀察的與我需解決的問題理出個頭緒,然後也與我之前工作時所記錄的文件作個比較,試圖找出一些因應的方式。

這也是兩岸在工作文化上的差異了,這陣子我們在忙軟體認證的工作,針對我們代理的照明軟體進行Certified的服務,每一位在我們上海培訓中心拿到認證的學員,都將會有一份證書,以及一個簡單的專屬介紹頁面。

在個人的介紹頁面裡,由於剛開始辦理,無法像微軟的網頁般還製作了認證者的心得與實例介紹,所以我們退而求其次,將認證者這次考試實際製作的作品,以及個人資料公佈在認證的官方網頁上。

個人資料裡有職業與職稱兩種欄位,在收到了這些認證者的資料後,我們這邊一直覺得資料怪怪的。因為有人在職業上面寫「業務助理」,但在職稱上卻寫「無」。後來我們還是先包裝網頁,等網頁包裝完要進行上線前的確認時,才將這問題提出來。