我覺得「備忘錄」的本身是一個很好的觀念,不管在哪一個環境裡(工作、研究、生活),善用備忘錄能替我們省去許多的麻煩,也會讓我們在進行各項事務時可以順利的推展。

備忘錄顧名思義就是將事情記錄下來,讓我們避免遺漏重要的事項,亦或是將瑣碎的事物結構化與組織化。備忘錄其實涵蓋很多層面,像是一般的會議、工作討論、專題討論、考題整理、研討會(演講)、讀書會……這些都可以用備忘錄的方式將過程、重點或決議給記錄下來。

那應該怎麼來做備忘錄呢?亦或是備忘錄有哪些重點需要注意?在這之前先來說說有哪些工具可以幫助我們來記錄下瑣碎的事件與項目。我想最傳統的莫過於使用筆記本(紙、筆)來做記錄了。

這不禁讓我回想起國中時代,面臨聯考壓力下,每一次上輔導課的情形。還有當年要參加插班考試前,在補習班的那一段日子。每每台上寫的快速、講的興奮,台下的西瓜們則個個低頭猛做筆記,偶而還要東轉轉、西瞧瞧,因為老師站立的位置會影響到學生抄筆記的視線。

其實努力抄筆記根本就無法專心聽課,演變到後來是事倍功半,筆記抄半天,回家也得看半天,還不一定看的懂。更講究的學生,會準備一台錄音機,將上課實況錄下來,回家時再複習一遍。但一樣得花兩倍的時間,想想若一天補習三小時,當天就得多花三小時把課複習完,不然會變成錄了一堆錄音帶,根本沒時間聽的狀況。我只有在四年前上中醫課時,曾經用MD將上課實況錄起來,然後認真的聽了N遍,因為每一堂課老師的鐘點費要六千塊哩!(不認真是不行的啦!)我認為「專心聽講、重點記錄」遠比其他方式來的有效多了。

隨著科技的發展,現在不論是參加研討會、工作上的會議亦或是課堂上,都會有輔助工具的協助,來幫助聆聽的人能迅速進入主題、瞭解狀況。這包含了會前的講義、使用傳統投影片亦或是利用PPT來進行輔助說明。有了這些工具的輔助,參與的人就比較能夠抓出主題與結構甚至是重點。

以前上課的時候,最怕遇到的課,就是老師講課完全沒重點。上到這種課,往往做了筆記,最後還是無法將其結構化,整理成自己的東西。雖然現在研討會、專題討論亦或是課堂上比較沒這種問題,但是會議跟一般的討論,想要抓出結構性並進行整合,也不是一件容易的事。

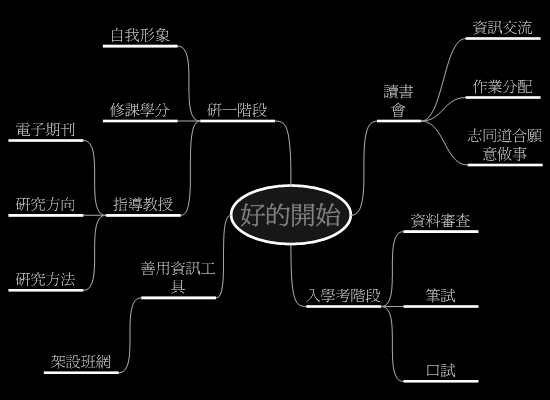

我在做備忘錄時,都會先以紙筆來做速記。做速記方面我會盡量注意一些重點,請參考下面的心智圖(這一份是在研究所時所用的方式,與職場上使用的方法有一些差異)。

我習慣將備忘錄分成四個區塊,從「抬頭(主題)」開始,然後有「內容(討論項目)」、「技術層面」與「決議」。抬頭裡面會註明這一次參與的主題、時間、地點以及成員。而討論的內容會盡量找出它們的分類、結構與流程。有些時候我會用畫圖的方式,先將東西標示起來,之後整理成電子檔時,才再進行補充與完備的動作。而這些被記錄下來的項目,有些是需要執行的,我也會標示執行的方式,若是由他人執行,也會註記下來。

之前提到研究生在學校裡製作PPT應該注意的重點,在學校裡由於簡報的資料較為學術,而簡報的對象也以自己的教授、同學或研討會的成員居多,所以專題本身的內容遠比簡報的美編或特效來的重要。

然而在業界裡,往往都會擔心沒人注意我們的內容,亦或是引不起觀者的興趣,因此簡報訴求的除了主題明確、內容精要之外,美編特效的安排就相當重要了。我整理了一下自己的心得,有興趣的人也可以參考看看。

基本上該注意的架構與「Power Point的重點-研究生求生法則」裡面的項目差不多,但業界的PPT講究包裝,因為PPT最主要的功用,在於協助業務的推展,所以如何來包裝PPT也就成了一個重要項目。

一般PPT裡面所包含的物件(元素),不外是「文字」、「圖片」、「影像」、「動畫」、「聲音」、「表格」、「連結」這幾個元素。幾個元素加上PPT所提供的特效,其實就可以製造出一個很好的簡報了。

通常看到解釋流程的重要性,大部分都是跟ISO有關的,而官方的解釋呢!流程的建立大多都是要提昇效率、改善品質。儘管ISO已經行之多年,不過ISO到底有沒有用實在很難說。這與我的研究-CMMI一樣,有沒有用其實褒貶不一。

我個人對於流程制度的想法比較簡單,有沒有用其實不在於流程本身,而是在於導入與執行的心態是什麼,我想這才是有沒有實效最大的重點。那為什麼需要流程的管理?而流程又有什麼意義呢?這問題剛好是我們公司進行員工教育訓練的一個重點,而這也跟我研究時的方法有關,所以將這個想法整理了一下。

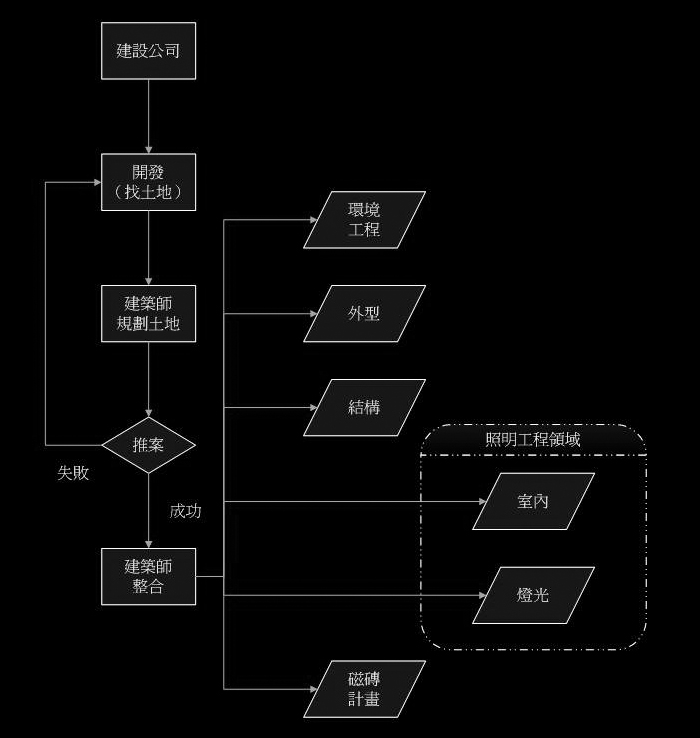

我們公司裡一項業務是跟照明工程有關,針對於這一項業務,我們設計了一些教育訓練的課程,其中的一項就是有關照明工程的客群與流程。由於一部分的資料可能會涉及業務機密以及公司的權益,所以我簡單的舉個例子說明流程的重要性。

我們的客群裡有包含了建築師與室內設計師,但我們在面對這兩種客群時所表現出來的態度與面貌是不相同的。在面對建築師時,我們必須拿出我們的專業,將每一個細節都處理的有條不紊;但面對室內設計師時,我們卻必須擺低姿態,注意別搶了設計師的風采。為什麼是這樣呢?

一般在所謂的建築業裡,照明工程是包含在哪一個領域裡呢?這就得先從一個建築工程案的流程說起。一個建築工程的流程大抵上是依循著「建設公司」=>「土地開發」=>「建築師規劃土地」=>「推案」=>「建築師整合」的方式來進行的,在最後一項建築師整合工作裡包含了許多項目,照明工程只佔了其中的兩小項,請參考流程圖。

這兩小項一個是室內,另一個是戶外的照明工程。而室內設計師基本上是負責室內裝潢的區塊,而戶外照明工程則大多由建築師或所謂的照明設計師(顧問)來進行。

Power Point的使用應該算是研究生的基本功之一,在我唸書的這段期間內,大概就使用Adobe Arcobat、Microsoft Word、Microsoft Power Point這三套軟體的機率最高。一般我們念的Paper因為版權的關係,所以都是封裝成PDF檔。而所有的作業跟報告幾乎是Word跟PPT(以下使用PPT代表Powerpoint簡稱)各佔一半,所以不管念哪一方面的學科,這三套軟體應該都會用的很熟練才對。

剛說到PPT,一般課程裡需要上台報告的,大多都是利用PPT來作為主要的工具。如果是「論文研討」的話,那這更是必備的工具之一。所謂的論文研討,主要是在學習如何閱讀一篇論文、論文的國際格式、以及如何來報告這三點。有些學校還會開「研究法」或是「論文寫作」,這些基本上都是跟我們的畢業論文息息相關的,但通常在上課的學生並不會意識到這點,等到想到時大概都是火燒屁股的時候了,哈~

怎樣製作出一份PPT呢?其實每一個人觀點都不相同,每一位老師的要求也不相同。就我個人而言,我不喜歡使用特效,亦或是使用太過花俏的風格,但有的老師喜歡看比較生動而活潑的東西啦!所以到底該產出什麼樣的PPT,就應該視情況而定。

但除了表現風格的差異之外,有一些共同點大致上是相同的。Power Point顧名思義,就是要將要點整理出來。因此我在製作PPT時,會先確認這一次的主題、大綱與結構,接下來才開始製作PPT。

PPT的一項要點是要有所保留,我們列出每一項的要點,然後在簡報時才進行說明。有些PPT做的跟Word一樣,報告或演講時完全照稿演說,每次聽到這種報告,都會讓我感到不耐,而老師們大都會批到沒力,哈~

格式的共通性也是一個要點。我會注意每一篇的字體大小(字體不能太小,盡量讓字體一致)、段落格式(確認標題的樣式,保持一致性)。一個工整而一貫性的簡報,可以凸顯這個簡報的主題與專業度。當然這是我個人的感覺啦!至少在我上台的經驗裡,這個方法還沒讓我吃鱉過。

而報告的時間也是很重要的一個項目,通常一個頁面我都抓一分鐘的時間。所以我若是有二十分鐘的報告時間,會留個三分鐘回答問題,因此大概要製作18到20張的簡報頁面(含封面)。

「業精於勤,荒於嬉。行成於思,毀於隨。」-進學解.韓愈

我對於韓愈的「進學解」與「學記」一直有很深的情感,當初教我閱讀這兩篇文章的分別是林麗琴老師以及張達雅老師。遺憾的是林麗琴老師已經過世,我想也因為如此對於這兩篇文章我有很深的感觸吧!

先來說說如何才算是好的開始。對我來說好的開始分成兩段式,一段是入學考試期間,另一段是正式開始就讀的期間。

入學考試一般都分為筆試、口試與資料審查。筆試的部分沒有他法,就是把要考的科目複習一下,有考古題的看一下考古題的內容與出題的方向。如果要的到那個學校的期考試題那就更好了,有的學校考試的題目是從期考的題目修改而來,因此努力準備是不二法門。當然實力堅強的,就隨便啦!

至於口試跟資料審查就是我所謂好的開始的階段,我個人雖然覺得口試委員不一定會很仔細的看我們的個人資料,不過一份結構完整的資料,會帶給口試老師比較好的印象。而參加口試前,記得先看一下那個學校系所的相關資料,有些老掉牙的題目總是會問:「為什麼想來考我們學校?」、「你認識我們所上的哪些老師?」、「你的研究跟我們所上哪一個範圍比較接近?」這些都是一些比較常見的問題,所以準備充足再去應考會讓人覺得應答上比較從容。

而另一個是考上後就讀的階段,研究所除了第二年的畢業論文之外,還有一堆課程需要修畢。像我一開始就是搞不清楚,我還以為真的是去做研究的呢!哈哈~而所謂的課程,基本上應該跟大學的課程差異不大,最大的差異只有兩點。一點是所有課程會加上「高等」兩個字,例如大學課程有開「作業系統」、「資料庫系統」,到研究所就升級為「高等作業系統」、「高等資料庫系統」。另一點是上課的資料,通常會由中文版變成English version,然後參考的資料也會多好幾本。我修高等作業系統時,課本跟參考資料一共是六本,哇哈哈~研一時就這一門課修的最精實。