[環境]

在京都的各個寺院神社參觀時,最引人注意的小東西莫過於包裝精緻的各式御守,以及有著各種形狀跟花色的繪馬。說到御守,基本上跟我們這邊廟裡求來的護身符沒有兩樣,幾年之前台灣的幾個比較興旺的廟宇,護身符都是自由索取,但是造型只有兩種,一種是裸裝,符直接折成小小的八卦狀,過個爐火就可以使用了。另一種普遍裝在紅色的袋子裡,紅色的袋子其中一面會印上神明的塑像,或是繡上神明的稱號。這幾年發現我們也有了精緻的包裝,同時還出了其他的周邊商品,而且也開始走銷售模式。至於繪馬的部份,多數的人會將心願寫在繪馬上,然後掛在廟裡祈求願望實現。這部份很像我們元宵放天燈一般,把心願寫在天燈上。剛開始我看到廟裡附設的賣販賣部在銷售繪馬時,還以為那是要帶回家做紀念的紀念品哩!

[構思]

這個五邊形的繪馬,算是比較常見的形狀,不過上面的彩繪則就各有不同。儘管已經拍過許多神社跟寺院的繪馬,但來到清水寺還是忍不住又拍了繪馬的照片。印象中清水寺有兩個繪馬區,兩個區所吊掛的繪馬有一點點差異。一列列的繪馬掛在木架上,每個繪馬都隱藏了一段故事,代表了一個個的心願。拍攝繪馬時構圖是一個讓人有點煩惱的問題,距離的遠近,視角的寬廣有時候很難取捨,尤其上面一段段的文字,總捨不得裁掉某些部分,而且總不能把人家掛上去的繪馬,取下來重新排列吧!後來這幾回拍繪馬時,我都會選擇我喜歡的字跡當做主軸,以這個為主題的中心來調整構圖,如果找不到喜歡的就不拍攝了,有沒有好看的字跡,已經成了我拍不拍繪馬的標準了。

[設備]

Nikon D70 & AF-S VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6 G ED DX

[環境]

在京都跟寺廟有關的景點裡,我最喜歡的是清水寺。之所以喜歡清水寺除了寺院本身讓我印象深刻外,周邊的商店街(三年坂.二年坂)更是一大特色,而且從這裡可以步行到八坂神社跟祇園,整個行程走完可以從下午一直待到晚上,所以我很喜歡清水寺。

[構思]

清水寺的周邊,最常見的就是販售清水燒的店家跟各式各樣紀念品的商店。想到我之前來京都時,還以為清水燒跟大阪燒一樣,是小吃哩!我在一家商店觀看店內的手工藝品時,發現了這一串串的風鈴很可愛,當時的光線投射下來的顏色也很美,我將光圈全開(f3),從遠一點的角度拍了這張照片。前方的三個風鈴較接近同一個水平,因此我以中間的魚作為對焦點,同個水平上的風鈴都能夠清晰的表現出來。

[設備]

Nikon D70 & AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

[環境]

在墨爾本的亞拉河畔,假日除了有假日市集市之外,河畔的步道上也會有各種街頭藝人表演。人群其實還蠻忠實的,表演的精采的往往會圍觀一大群人,甚至把步道整個給塞滿,想要穿梭過去還得費上一番功夫。至於表演的真的還得遇到知音的,那就無人聞問,所以每回看到聚集了一群人,我也會忍不住過去看一下,現在到底在表演些什麼哩!

[構思]

我很喜歡觀察親子之間互動的狀況,在旅途中也拍下了許多互動的照片。在自己也當了爸爸之後,才知道親子互動真正的感受,當然對於這一類的主題也就更感興趣了。我在亞拉河旁時,發現這對父女檔正準備前往圍觀的人群當中,我並沒有跟著往前進,只是利用長焦段鏡頭,想辦法捕捉我要的畫面。有些時候在最自然的狀態下,最能記錄下那當下的一刻,當然前提在於必須花一點時間等待,並且去觀察人跟人之間互動的狀態。

[設備]

Nikon D300 & AF-S VR Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6 G ED DX

[環境]

自從兩年半前參加美食比賽,去目覺咖啡享用過早餐後,之後跟朋友又陸陸續續去了幾次,當然店內的朝食還是我們的首選,而這段期間以來菜單也小改了幾次。而最近的這一趟,是我們幾個以前的同事,在去年底大家都很空閒的時候,相約一起出去吃早餐、喝咖啡,當然兼聊一點「是非」是一定要的。小朋友出來之後,想要再去悠閒的吃個早餐,還真是一個不好達成的願望哩!

[構思]

在商業的空間裡,有許多小細節都可以作為拍攝的主題。其中越是平凡不過的東西,透過構圖的改變,都可以呈現出迥異於以往的面貌。我自己很喜歡拍陣列式的物品,它有一定的結構,又是層層疊疊的組成,能夠讓畫面中的元素更有層次感。在目覺咖啡的二樓,有一個臺几上擺放著水杯跟水壺,讓來店的客人自己取用。我很喜歡杯子堆疊在一起的通透感跟立體感,於是改變了一些視角的位置,拍下了這張照片。這段時間我使用Ricoh 50mm F2這顆鏡頭,光圈都是在全開的狀態下(f2),大光圈需要注意的應該是景深的控制,尤其使用黑白軟片拍攝時,不小心失焦亮部的發散會很明顯,有時候不小心整個區域會一片灰白,我都利用拍攝的角度去確認主題的周遭物品是否在同一個水平上,在同個水平焦距不易失焦,就算其他區域灰白一片,都還不致於是一張失敗的照片。

[設備]

Ricoh XR1000S & Ricoh 50mm F2 & TMAX400

這篇文章的主題很難訂定,沒想到最後變成這麼長的一個抬頭,先說明一下本文不是在討論Google Wave跟Google Buzz的服務,而是從這個服務去探討知識工作平台的發展。在去年Google Wave推出時,我就想寫這篇文章了,當時陸續接到許多單位邀約演講的行程,原本也想分享我對於知識工作平台的應用與看法,但後來演講邀約單位的主題都較偏網路行銷類,所以這個想法一耽擱轉眼就過了半年。

我對於知識工作平台的議題一直有很高的興趣,前陣子一個朋友在Plurk上詢問了一些關於數位教材與傳統教材的差異點,我們簡單的在Plurk上討論了一下。我不懂數位教材,這也不是我的專業領域,不過我一直認為數位教材並不是侷限在學術領域裡,而是在生活的領域或各行各業中都適用。如果再廣義一點來看,將數位教材的「教材」字眼去除,跟知識平台的技術面或應用面來說基本上是很相似的東西。我將之前在Plurk上討論的區塊轉po在這邊。

Plurk Jan 11, 2010 - 11:53

數位教材我所知道的有幾個特點,它可以重複使用,而且不會消失(理論上)。一般傳統教材有自然的生命,且不易庫存。比方說傳統的講義,老師上課自製的簡報。流落到學生身上,有其生命週期。如果數位教材放在網路上,且一直持續保持跟累積。教材本身的經驗累積會持續堆疊,之後學生還可看到以前的資料。

再者如果數位教材跟網路結合,又有無限的延伸性。對於某個主題有興趣的學生,可以透過一些功能的設計,尋找到更多的相關資訊。而且這些資訊可以透過不同媒體的方式表現出來。另外對於某些片段,它可以reload,讓不了解的部份多幾次熟悉的機會。

由於我不是教育體系內的工作者,我不太了解目前國內對於數位教材的包裝方式(我大概只知道數位教材結合了聲音、影片、講義,最重要的是促進學習與課程績效評量,學校嘛!學習跟考試永遠都是最重要的)。但就我工作的領域來說,有很多類似概念的範例網站。

例如開放式課程計畫,是較偏屬於學術方面的一種嘗試。(OOPS發起單位是奇幻基金會,其中創會者跟執行長宅神-朱學恒功不可沒,剛好近日也公布了網站平台的更新版)

eHow是一種生活化的數位教材表現方式,它透過類似youtube的平台,加上wiki類的PO文方式,去做不同事物的解說,這可以說是另一種教材的表現方式。

在資訊領域裡,我們都通稱這個為知識分享平台。(好吧!我承認是我自己通稱他們為知識分享平台)

Vcasmo跟講義王也是另一種數位教材的展現平台。像我自己本身,就經常在這上面尋找我想要的資源。(基本上以前的BBS、論壇,或是近期開始發展的奇摩知識+、IT邦幫忙也都有類似的資訊與應用服務提供,只是展示的方式跟媒體不同)

提到我對於知識工作平台的興趣,我一開始接觸到的應用模式,其實是用簡易的論壇程式,架設為中小企業使用的內部知識工作平台。論壇的使用其實很方便,管理上也還算OK。但有幾個地方比較不方便,就是分享的知識組織結構很鬆散,而一般論壇套件提供的搜尋服務並不是很好,附件也無法被搜尋。中小企業最弱勢的部份,在於沒有足夠的預算與經費,來購買知識管理平台的套裝軟體,或是架構一整個知識平台的系統,因此幾乎都只能用土法煉鋼的方式,有哪些Open Source可應用,就用這些來做為知識工作輔助的平台。

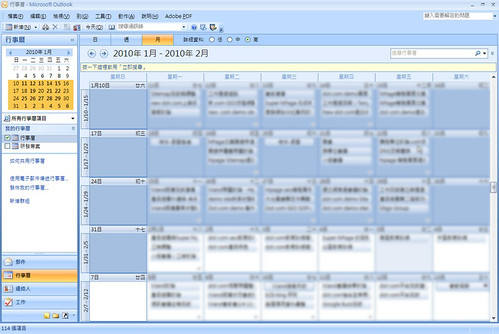

在1997年時,我開始接觸Outlook,隔三年之後服務的公司導入了Exchange,於是開始透過微軟提供的架構來做知識工作的管理,我個人覺得很好用,而使用Outlook來管理工作的習慣也一直累積到現在。我現在還利用Google Calendar Sync,來讓Outlook跟Google Calendar同步,好方便工作可以帶著走。同時也利用OffiSync讓Office的文件跟Google文件同步。