[環境]

一連好幾週假日的生活都過的相當充實,這個週末因為哥哥從美國回來,所以全家約了到台北101的景觀餐廳聚餐(欣葉101-食藝軒)。說到台北101,從它開幕至今我來了好多回,但從沒參觀過超過五樓以上的景觀,這次難得約在85樓的景觀餐廳,真的相當新鮮。不過尋找上85樓的電梯還真有點小困擾,尤其是推著嬰兒車的時候。還好在Page One旁的電梯可以直接到二樓,轉換上其他樓層的電梯。要到八十五樓,得先在六十樓搭乘另一側的電梯,所有搭乘電梯的人看來都很興奮,在這麼高的地方用餐,真的是別有一番風味。

[構思]

我們訂位的餐桌就在大幅的玻璃窗旁邊,隔著玻璃向外拍一般都會有色偏的問題,因此我在將RAW(NEF)檔轉換為JPEG時,以畫面中的馬路當做是灰點,我利用區域校色的方式,盡可能還原現場的顏色。光圈部分我只調到f8,並沒有再往下縮小圈,而對焦的部份,我是以畫面中心點的元素來對焦的,第一張照片對焦點是河面上較近的這座橋,第二張照片則是國父紀念館,第三張照片是台北市政府的直升機起降標誌。畫面中的遠方越來越模糊,一方面是距離的因素所造成,另一方面則是氣候以及玻璃窗折色的關係。將鏡頭緊貼著玻璃可以盡量避免折色的問題,但就無法任意的構圖,因此我還是選擇手持任意構圖的方式。從麼高的地方拍攝,平常熟識的景象與建築,都表現出了另一面的風貌。

[設備]

Nikon D300 & AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

[環境]

上週六跟朋友到蘿拉咖啡館吃早餐,有關到咖啡館約吃早餐這部份,我們只去過了目覺咖啡、Bafa Cafe、白水尼克,以及這一間蘿拉咖啡館。其中目覺去的次數最多,Bafa則拜訪過四次,至於白水尼克跟蘿拉咖啡館都個只有一次。蘿拉的早餐也很划算,咖啡館本身有很濃厚的英式風格。靠馬路的那一端有很大片的窗戶,可以看到對面的崇倫公園,坐落的地點也很不錯,還可以到崇倫公園散散步。至於早餐還蠻平價的,朋友本來還擔心我吃不飽,不過就早餐而言我覺得還不錯。不過我覺得服務人員的笑容跟服務都有加強的空間,老闆娘人很好,但另外某一位服務人員就真的要加油了。畢竟現在咖啡館除了飲食要佳、氣氛要好之外,服務親切也是重點之一。

[構思]

原本我只想拍餐點的,結果在構圖時發現我女兒一直盯著麵包看,所以改變了構圖連女兒一起拍進去。陳金寶正準備邁向滿六個月的階段,最近看到我們吃飯,都會一直盯著我們的食物,同時會露出很哀怨的表情。所以原本要下個週日之後,才打算讓她嘗試副食品,昨晚跟Lydia討論之後,決定提前讓她試試副食品,免得我們全家吃飯時一直都有罪惡感。透過f2.8的光圈,剛好可以讓背景的人物模糊,但專注的表情與輪廓還在可辨識的範圍,所以多了一點延伸的故事感。從RAW(nef)檔輸出成Jpeg格式時,已經先透過Capture NX 2修正過白平衡(白熾光修正),不過我將色彩模式從原本相機預設的人像,變更為鮮豔,因此顏色對比加強,畫面看起來也偏黃一些。考量到現場光源與視覺也較偏暖色調,因此就沒有再另行修正。透過相機原本的色彩模式設定(照片調控系統),可以呈現出不一樣的色調風格。這部份也可以在拍攝前,多利用這方面的設定功能。

[設備]

Nikon D300 & AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

很久沒在Blog上進行社交活動了,這一回要來幫我們家的動感水母路跑小宅女拉個票,在拉票之前我不得不抱怨一下,這個活動的動線設計的真差,我點了好多個連結才真正投下了神聖的一票。點完之後我才發現,參賽者頁面的活動圖示直接點擊就是投票,一整個很白痴。讓參與投票者覺得自己很白痴的設計,真的很白爛吧!

說明一下投票的方式,步驟一、首先應該得具有Pixnet會員的資格,然後請在個人的Pixnet Blog的後台設定裡,取得活動的iframe語法加到Blog側邊欄裡。加入ifram方式很簡單,選擇新增版位,在「自訂欄位標題」填上AUBE星鑽美形唇彩凍,然後在「自訂欄位內容」將下面的語法Copy填入即可,記得要將 [ 跟 ] 符號要自行改為 < 跟 > 符號才行。

語法是:[iframe src="//channel.pixnet.net/lovely/trysticker/event/23" frameborder="0" scrolling="no" height="222" width="178"][/iframe],請自行將 [ 與 ] 符號改為 < 與 > 符號。

步驟二、請到化妝台小圈圈裡,先加入這個小圈圈。

步驟三、請到活動頁面或Penny的文章裡,在最下方「玩試用」的圖示點擊一下,推薦一下潘妮比小姐。

P.S.

想交友的,拜託請不要來問我路跑小宅女的聯絡資訊~本文是拉票所,不是我愛紅娘或來電五十,哈~

[環境]

這個週末假日一連兩天跟不同的朋友約了吃早餐,週六是到蘿拉咖啡館,週日則是去拜訪了白水尼克。近兩、三年Brunch似乎成了台中的風潮,周邊的朋友相約吃早(午)餐的次數變高,連咖啡館也都推出了Brunch,讓我們有地方可以吃朝食,順便聚個會。說到尼克系列的咖啡館,我一直很想找時間拜訪勤美誠品的尼克,但每一回都會有其他的選擇跑出來,這一次也不例外。原本我們幾個朋友是約在勤美誠品的尼克,不過週日當天找不到八個人的位置,我們就改變目標到附近同系列的白水尼克。這裡的早餐很豐富,是目前我吃過最飽滿的一間店,同時店裡有很美的景觀(三樓),真的很值得推薦。

[構思]

一般來說拍照時我最注意的,應該就是怕拍出模糊不清以及過曝的照片。上手沒多久的24-70mm f/2.8G這顆鏡頭,在最高光圈的狀態下,一不小心就會失焦,所以我還在適應這顆新鏡頭的特性。至於過曝的問題,一般來說我寧願拍出較暗的畫面,也不願意拍出死白的狀態,因為高光過曝的狀態,是怎樣都無法修正的。不過在某些場景下,利用過曝的特性也許可以營造出不一樣的拍攝效果。我坐的位置是逆光區,因此不管怎麼拍都會有高反差的狀態發生。於是我將測光的區域,限制在人臉的範圍下。之後再對RAW(NEF)檔進行-2級的曝光補償,這時候會發現後端背景出現很明顯的色相差(倍率色相差與軸上色相差,簡單說就是紅藍邊、紫光的現象),透過這個模式的應用,有時候可以營造出水彩渲染般的效果。

[設備]

Nikon D300 & AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

[環境]

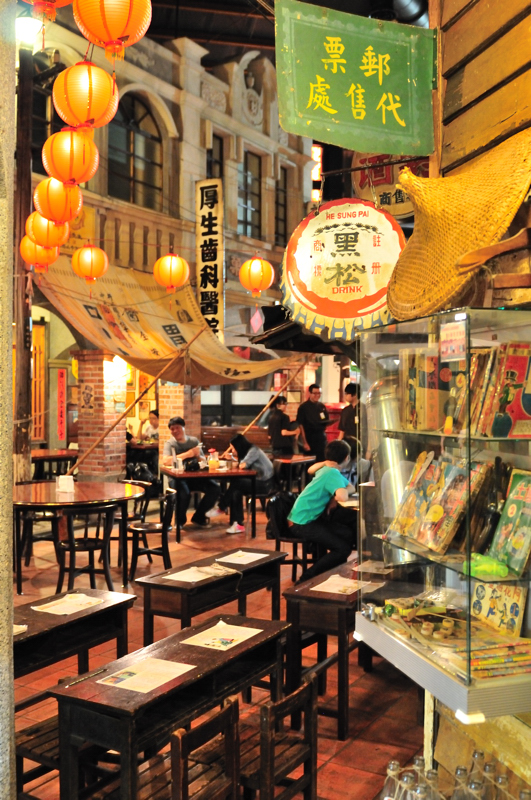

週五晚我們單位難得有了一次小小的聚餐活動,這一次是要慶祝我們開發的企業架站平台,以及商品搜尋的功能,能夠順利的上線,同時收尾工作也算是順利的完成,利用這一次聚餐相互打氣一下,因為接下來的工作複雜度,與繁瑣程度就高出了許多。上一回我們單位全員在外面的餐廳聚餐,已經是去年的事了,當時還在前公司,聚餐的地點則是前公司附近的上海新樂園。但是自從我們聚完餐之後,它就關門歇業了。這一次我們還是選擇公司附近的香蕉新樂園,我們開玩笑說希望趕在它不想營業之前去消費一下,當然這只是玩笑話,在這麼懷舊復古的餐廳裡用餐,別有一番風味。附帶一提,它的官方網站也是我們單位的同事在前公司服務時做的。

[構思]

這間春露商店勾起了我許多的回憶,小時候(五歲以前)我住在台中市三民市場正對面,當時一整排的房子就是這樣的結構跟造型,我對於這棟房子裡的記憶已經很模糊了,唯一還記得的大概是它的外貌跟特徵。十多年前這一整排房子都拆掉,改建成一小塊小小的公園,所以看到這間春露餐廳時,帶給我不少兒時回憶的畫面。台中市區裡其實還有不少這樣的房子,有點類似日式的町家小屋,但又不完全一樣,我想再過幾年,這些舊式結構的房子大概慢慢會重新整理,以後要看到這樣的舊式樓房,就越來越不容易了。香蕉新樂園裡的燈光多為白幟燈,許多場景明暗的反差很大,在測光時需要特別注意明暗的反差。這一晚我全程使用ISO 1600來拍攝,D300的ISO在1600的狀態下,畫質都還在可接受的範圍。有些人拍攝反差大的場景會採用曝光補償或包圍曝光的方式,而我還是比較習慣在測光時利用經驗值,選定我覺得光線較接近的區域先將測光鎖定,然後重新構圖後拍下照片。不管是用哪一種方式,其實都可以找到讓自己最上手的方法。

[設備]

Nikon D300 & AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED